研究背景:揭开燕麦“皮”与“裸”的遗传之谜

燕麦 (Avena sativa L., 2n=6x=42, AACCDD) 作为全球重要的粮饲兼用型作物,在保障全球粮食安全和缓解畜牧业饲料短缺问题中发挥着重要作用。根据成熟后的颖壳(外壳)是否紧密包裹籽粒,栽培燕麦分为皮燕麦(hulled)与裸燕麦(hulless)两大类型。皮燕麦的籽粒被坚硬且高度木质化的颖壳紧密包裹,通常需脱壳处理后方可食用,适合机械收割及饲用,在欧美等地广泛种植。裸燕麦籽粒易脱落颖壳,主要在中国种植,因其具有高蛋白、高膳食纤维、低糖低脂等健康特性,而广受到消费者青睐。但长期以来,皮燕麦与裸燕麦形态、营养、适应性等性状差异的遗传基础不清楚,尤其是在大规模群体的表型评价与结构变异研究等方面非常有限。因此,解析皮裸燕麦重要农艺性状形成和环境适应性差异的遗传基础对于皮裸燕麦种质资源的高效利用以及燕麦品种的精准改良与分子设计育种具有重要意义。

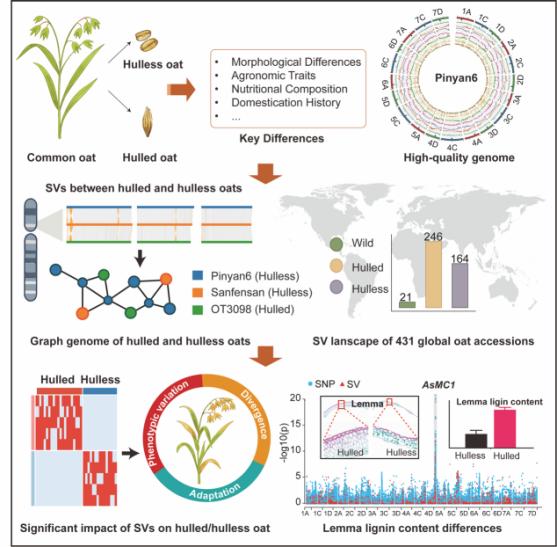

近日,中国植物学会理事、河北大学杜会龙教授团队在国际知名期刊Cell Reports在线发表了题为Genomic insights into the divergence between hulled and hulless oats的研究论文,结合裸燕麦品种“品燕6号”的高质量基因组和431份全球燕麦种质资源的基因型图谱,解析了皮燕麦与裸燕麦的演化历史,揭示了大尺度结构变异(Structural Variation, SV)在皮裸燕麦种群分化、环境适应性演化以及重要农艺性状差异等方面的重要作用,并鉴定到了控制皮裸燕麦颖壳中木质素积累的重要候选基因,为燕麦功能基因组学和分子设计育种研究提供了重要资源(图1)。

图1研究概况

本研究为燕麦功能基因组与设计育种研究提供了关键的基因组资源和理论基础。高质量基因组、皮裸燕麦结构变异图谱、全球种质基因型图谱以及AsMC1等功能基因的挖掘,不仅填补了燕麦从“皮”到“裸”分化机制的研究空白,也为后续实现高产、优质、易脱壳、耐逆的燕麦新品种分子育种奠定了坚实基础。

随着基因组育种技术的持续发展,燕麦有望在保障粮食安全、健康营养和草业发展中发挥更大作用。河北大学燕麦研究团队也将继续面向国家战略需求,通过基因组育种技术突破六倍体燕麦高效的分子育种体系,加快燕麦优异基因的聚合并极大地缩短高产优异燕麦新品种的育种周期,推动燕麦从实验室走向田间地头的创新转化,实现我国燕麦分子智能设计育种的“弯道超车”,解决我国饲用燕麦长期处于供不应求且对外依存度高的“卡脖子”问题。

河北大学青年教师李伟、博士研究生刘佳楠、青年教师刘宁坤、硕士生梁韩飞(现为中国农科院博士研究生)、山西农大张丽君教授、河北大学青年教师孙庆彬为该论文共同第一作者,河北大学杜会龙教授为论文的通讯作者。河北大学巩志忠教授、中国科学院遗传与发育生物学研究所梁承志研究员、福建农林大学陈倬教授对本研究给予了指导。定西农科院刘彦明研究员,中国农科院吴斌副研究员在种质资源收集等方面提供了重要帮助。该研究得到国家自然科学基金、中国科协青年人才托举工程和河北省自然科学基金等项目的资助。

论文信息:Wei Li, Jianan Liu, Ningkun Liu, Hanfei Liang, Lijun Zhang, Qingbin Sun, Wei Yan, Minghao Li, Xingyu Liu, Yange Yun, Qinghong Zhou, Cailian Du, Yujie Qin, Hongyu Zhang, Longsheng Xing, Qiang He, Zhizhong Gong, and Huilong Du. Genomic insights into the divergence between hulled and hulless oats [J]. Cell Reports 2025. https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(25)00826-5

文章来源:河北大学生命科学学院